Peraturan-Peraturan Perpajakan Baru terkait PBB di Desember 2015

Pendahuluan

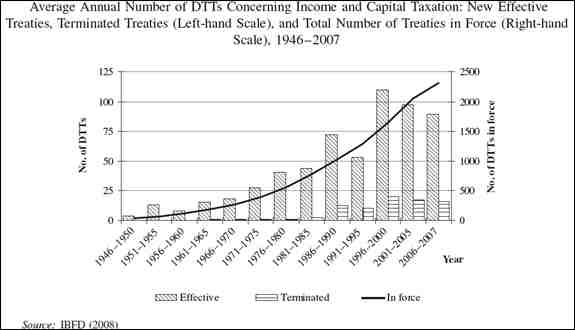

Adanya sebuah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau double tax agreement (DTA) dilakukan dalam upaya mengeliminasi beban pajak berganda yang disebabkan oleh hubungan ekonomi dari dua jurisdiksi yang berbeda. Terlebih berbagai literatur menyebutkan bahwa tujuan diberlakukan suatu kesepakatan tersebut adalah untuk mendorong adanya investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) (Gunadi, 2013) serta mencegah terjadinya tax evasion. Selain itu, beberapa negara berkembang juga telah “menginvestasikan” dana dan waktu untuk melakukan negosiasi P3B. Negara-negara tersebut juga sudah dengan rela mengalami tax revenue loss untuk mereduksi barrier investasi, dengan harapan upaya tersebut mampu menarik FDI (Neumayer, 2007; Baker, 2012). Julia Braun dan Martin Zagler (2014) mencatat bahwa terdapat sekitar 2.600 P3B yang telah disepakati dimana 1,300 diantaranya merupakan perjanjian antara negara maju dan negara berkembang serta 800diantara masing-masing negara berkembang. Statistik mengenai perkembangan P3B sejak 1946 hingga 2007 yang dikutip dari IBFD tahun 2008 kemudian dipublikasikan oleh Barthel (2009) sebagai berikut:

Gambar 1

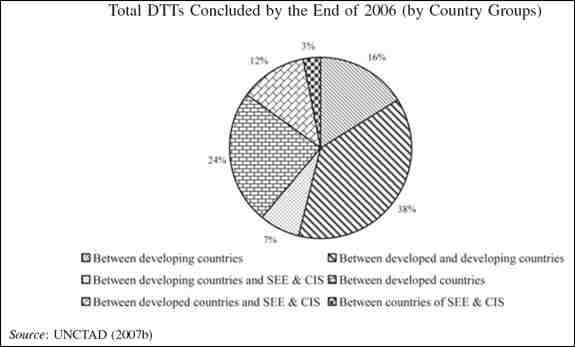

Sementara, jumlah P3B yang telah disepakati per 2006 berdasarkan kelompok negara sebagai berikut:

Gambar 2

FDI yang diharapkan ditarik ke negaranya akan menjadi bagian modal nasional dalam memperluas lapangan pekerjaan, alih teknologi dan manfaat ekonomis lainnya. Namun, dalam tataran praktik, apakah dalam pelaksanaannya keberadaan P3B tersebut atau tax treaty mampu mendorong investasi terutama di negara berkembang, perlu ditelaah lebih lanjut. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai perspektif P3B dalam konteks investasi serta bagaimana pelaksanaan P3B di negara berkembang. Selain itu, dalam tulisan ini juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi P3B terutama di negara berkembang serta dampak dari pelaksanaan P3B tersebut.

Perspektif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam Kegiatan Investasi

Konsep dasar adanya sebuah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam konteks FDI adalah untuk menciptakan suatu kepastian dan komitmen mengenai suatu perlakuan pajak kepada investor. Dengan adanya ratifikasi atas suatu perjanjian,, hal ini diharapkan menjadi sebuah jaminan bagi investor untuk diberikan suatu treatment standar ketika terjadi dinamika terkait isu perpajakan di suatu negara. Selain itu, adanya perjanjian juga merupakan suatu alat penjamin bahwa perlakuan yang diberikan kepada investor akan adil dan cenderung lebih mudah (favour) (Braun dan Zagler, 2014). Secara sederhana, hal tersebut terlihat dengan adanya ketentuan seperti non-discrimination, mutual agreement procedure untuk meminimalisir terjadinya tax dispute.

Nada senada yang kerap dilontarkan oleh OECD kemudian dikutip oleh Paul L. Baker (2012), disebutkan bahwa dengan adanya P3B atau double tax treaty (DTT) diupayakan mampu untuk mengeliminasi adanya permasalahan pajak berganda sehubungan dengan hal tersebut pula OECD berupaya untuk membuat convention model. Selain itu, dari konteks sosial politik, adanya tax treaty merupakan bentuk dari political settlement yang mengikat dua negara atas suatu keputusan spesifik, mengikat serta berdampak jangka panjang (Hearson, 2015).

Jika mengulas kembali teori mengenai pembagian hak pemajakan (allocating taxing rights), pada umumnya diasosiakan kepada konsep netralitas dan efisiensi. Efisiensi dalam konteks netralitas pajak diartikan sebagai minimalisasi distorsi yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan, baik oleh regulasi maupun administrasi. Mengutip pendapat Musgrave yang cukup terkenal dalam studi keuangan negara menyebutkan “ optimal allocation of production resources and, from the taxation point of view, the minimalization of any distortion caused to the private sector by the tax system. Economic efficiency can be best reached when the international taxation rules support capital export neutrality”, dengan kata lain bahwa efisiensi ekonomi dapat dicapai salah satunya disebabkan oleh adanya netralitas yang didukung oleh ketentuan internasional dimana terjadi netralitas aliran modal (capital flow neutrality).

Dalam kenyatannya, terdapat pergeseran bahwa terdapat 2 pemikiran utama mengenai pelaksanaan P3B. Pertama, dengan adanya P3B diharapkan mampu meningkatkan kegiatan investasi langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) karena adanya P3B merupakan sarana untuk mengurangi hambatan (barrier) investasi yaitu pengenaan pajak berganda (international double taxation). Pemikiran kedua, adanya P3B justru tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap arus FDI (Ohno, 2010).

- Mengutip studi yang dilakukan Debashree Pusti, beberapa argumen tradisional yang dianggap bahwa adanya tax treaty dapat mendorong terjadinya peningkatan volume FDI sebagai berikut:

- Minimalisir/eliminasi terhadap pengenaan pajak berganda; adanya tax treaty merupakan sinyal positif bagi investor bahwa perlakuan pajak yang akan dihadapi di negara tujuan investasi akan sesuai dengan kelaziman internasional.

- Certainty and predictability; adanya tax treaty merupakan jaminan kepada investor akan adanya sebuah iklim pajak yang stabil untuk beberapa tahun ke depan dimana potensi terjadinya perubahan dan ketidakpastian dalam ketentuan domestik sangat tinggi dapat diminimalisir. Adanya tax treaty juga memberikan kepastian mengenai besar dan jenis kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.

- Non-discrimination; tax treaty mencegah terjadinya diskriminasi terhadap investor terutama mengenai besaran beban pajak.

- Mekanisme untuk mengurangi tax dispute lebih jelas

- Penentuan dasar pengenaan pajak lebih jelas terutama atas penghasilan atas dasar sumber (source based) dan asal (resident based)

Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pajak Berganda di Negara-negara Berkembang?

Apakah tax treaty yang merupakan suatu upaya untuk menarik investasi tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan arus dan volume investasi cukup menjadi perhatian bagi para akademisi perpajakan. Studi yang Eric (2007) kemudian ditegaskan oleh Barthel (2009) mengatakan bahwa terdapat keyakinan yang terlalu besar dari otoritas pajak di negara berkembang untuk menggunakan tax treaty untuk menarik investasi asing selain mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa aspek pajaklah yang paling mudah untuk “dieksekusi” dalam menarik investasi. Pemikiran yang demikian cenderung didasarkan pada pertimbangan bahwa investor pada umumnya menginginkan kepastian hukum dimana ketentuan pajak terdapat di dalamnya serta stabilitas.

Selain itu, adanya tax treaty juga memberikan kepercayaan diri kepada negara berkembang bahwa dalam jurisdiksinya telah mengikuti “pakem internasional” sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memiliki reputasi “international economic recognition” atau “badge of international economic respectability”. Dengan keyakinan-keyakinan inilah mengapa pemerintah negara berkembang kerap melakukan perundingan dan ratifikasi atas perjanjian pajak berganda. Dengan disepakatinya sebuah perjanjian pajak, terjadi kehilangan penerimaan pajak serta terbatasnya hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari negaranya.

Negara – negara berkembang juga kerap menjustifikasi bahwa kehilangan potensi perimaan pajaknya dicapture dengan keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh akibat FDI. Keadaan ini akan sedikit berbeda ketika sebuah tax treaty dinegosiasikan antara dua negara maju. Hal ini disebabkan oleh keadaan masing-masing negara yang tidak jauh berbeda sehingga capital inflow bagi kedua negara tidak jauh berbeda.

Pada kenyataannya, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat lemah antara efek tax treaty terhadap investasi, terutama investasi langsung (FDI). Mengutip studi Bloningen dan Davies (2002) menyebutkan bahwa tidak terdapat korelasi antara tax treaty dan investasi. Bahkan dalam studi tersebut ditekankan bahwa ketika melakukan estimasi dengan menggunakan model ekonometri mengenai hubungan antara variable tax treaty dan investasi, pada dasarnya sulit untuk melakukan isolasi terhadap variable lain seperti keadaan ekonomi dan keadaan politik untuk mengetahui secara jelas dampak dari tax treaty terhadap kegiatan investasi. Hasil estimasi ekonometri yang dilakukan oleh Sauvant & Sachs pada tahun 2009 kemudian estimasi atas hal yang sama juga dilakukan oleh Martin Hearson pada tahun 2014, juga mengatakan tidak terdapat evidence yang cukup atas kedua hubungan variable tersebut, meskipun tidak menutup mata bahwa dari sisi metode riset terdapat ketidaksempurnaan yaitu informasi mengenai negara berkembang yang tidak sepenuhnya memadai. Jika pada akhirnya dalam suatu studi empiris misalnya dalam perhitungan ekonometri tax treaty memiliki korelasi positif dengan kegiatan investasi langsung, pertanyaan lebih lanjut yang perlu dipikirkan adalah apakah “total cost” yang dikeluarkan untuk membuat kesepakatan melebihi manfaat yang diperoleh.

Pada akhirnya, diskursus mengenai tax treaty di negara berkembang dapat digambarkan dengan kutipan-kutipan dari opini para ahli perpajakan berikut:

- Martin Hearson (2014), “ developing countries...would be well-advised to sign treaties only with considerable caution”

- Tsilly Dagan (2000) “ in treaties between developing and developed countries...re-allocating tax revenues means regressive redistribution – to benefit of the developed countries at the expenses of the developing ones”

- Charles Iris (1974) “the present system of tax agreement creates the anomaly of aid in reverse – from poor to rich countries”

Penutup

Pemikiran yang meyakini bahwa tax treaty yang merupakan solusi untuk mengurangi tax barrier sehingga mampu meningkatkan arus investasi tidak sepenuhnya sesuai dalam tataran praktik, terutama atas perjanjian yang dilakukan antara negara berkembang dan negara maju. Sejumlah studi terkini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang cukup erat antara eksistensi tax treaty dengan FDI meskipun negara berkembang telah mengorbankan potensi pemajakannya. Dengan demikian, pemerintah negara berkembang perlu berhati-hati dalam melakukan dan menyepakati sebuah perundingan dimana diharapkan potensi kehilangan penerimaan pajak benar-benar dapat dicapture dengan manfaat dari FDI yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- Barthel Fabian (2009), The Impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from Large Dyadic Panel Data, Contemporary Economic Policy, Western Economic Association International

- Baker Paul L. (2012), An Analysis of Double Taxation Treaties and their Effect on Foreign Direct Investment, University of Cambridge.

- Gunadi (2013) Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jakarta: MUC Consulting Group

- Martin Hearson (2015), Trends in the Conclusion of Tax Treaties by Developing Countries, London School of Economics and Political Science.

- Julia Braun dan Zagler Martin (2014), An Economic Perspective on Double Tax Treaties with (in) Developing Countries,World Tax Journal October 2014, International Bureau Fiscal Documentation.

- Ohno Taro (2010), Empirical Analysis of International Tax Treaties and Foreign Direct Investment, Public Policy Review Vol. 6 No. 2: Policy Research Institute, Ministry of Finance Japan.

- Neumayer Eric, (2007), Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing Countries?

Categories:

Tax LearningTagged:

Jadwal Training