Pendahuluan

PendahuluanMasyarakat tentunya pernah mendengar tentang meterai, yaitu sebuah benda kecil mirip prangko yang ditempel pada kertas. Bea Meterai sudah di kenal di Indonesia sejak Tahun 1817 pada masa penjajahan Belanda, yang disebut De Heffing Van Het Recht Kleinnegel. Pada tahun 1966 sejak Pemerintahan Orde Baru, banyak kebijakan baru di bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pada umumnya serta meningkatkan penerimaan negara pada khususunya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan benda meterai yang diguanakan sebagai alat perantara yang mempunyai kekuatan hukum perdata, ketika salah satu pihak yang menandatangani suatu dokumen diatas meterai maka yang bertandatangan akan tunduk atas perjanjian yang ada pada dokumen tersebut.

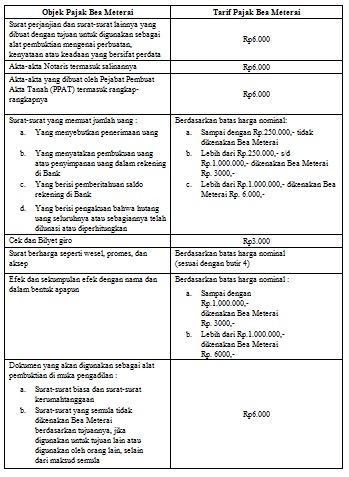

Objek pajak dan Tarif Bea Meterai

Bea Meterai dapat juga disebut sebagai pajak atas dokumen. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai 1985 atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa dalam suatu masyarakat. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Berikut merupakan Objek Pajak bea Marerai beserta tarifnya:

Tabel 1 Objek Pajak dan Tarif Bea Meterai

- Dokumen berupa:

- Surat penyimpanan barang

- Konosemen

- Surat angkutan penumpang dan barang

- Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen seperti huruf a, b, dan c

- Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang

- Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

- Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat seperti huruf a sampai dengan f

- Surat penyimpanan barang

- Segala bentuk Ijazah

- Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu

- Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank

- Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank

- Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi

- Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut

- Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian

- Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun

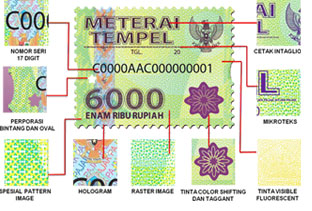

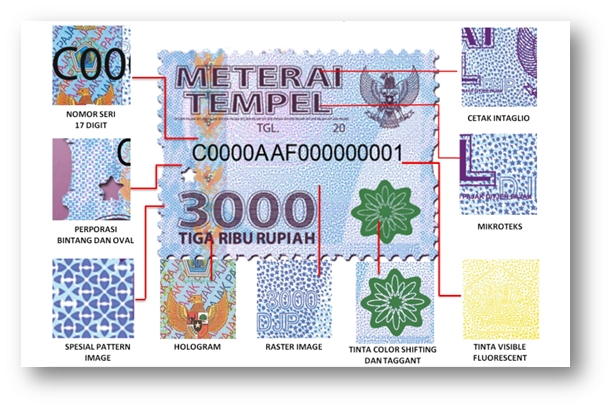

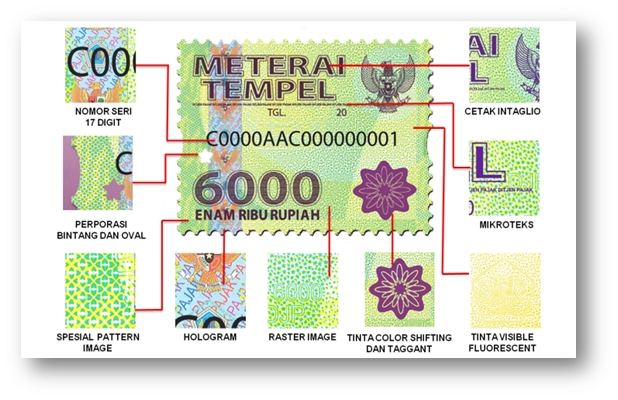

Design Meterai Baru Tahun 2014

Berdasarkan informasi dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tanggal 17 Agustus 2014 DJP meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap benda meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, dan desain benda meterai berupa meterai tempel. Berikut ciri-ciri meterai baru desain tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tanggal 17 Agustus 2014 DJP meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap benda meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, dan desain benda meterai berupa meterai tempel. Berikut ciri-ciri meterai baru desain tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Meterai Tempel Nominal Rp 3.000,-

Sumber: www.pajak.go.id

Sumber: www.pajak.go.id

Gambar 2 Meterai Tempel Nominal Rp 6.000,-

Sumber: www.pajak.go.id

Sumber: www.pajak.go.id

Dari kedua gambar diatas dapat diketahui bahwa pada meterai desain baru terdapat hologram di bagian kiri meterai berbeda dengan meterai lama yang tidak ada hologramnya. Perforasi bentuk bintang pada meterai baru ada di sebelah kiri sedangkan pada meterai lama ada di sebelah kanan. Di bagian bawah meterai desain baru terdapat motif rosette yang jika dimiringkan ke sudut tertentu dapat berubah warna, untuk nominal Rp3.000,- dengan perubahan warna hijau ke biru sedangkan untuk nominal Rp6.000,- dengan perubahan magenta ke hijau.

Saat Terhutang Bea Meterai

Saat terhutangnya Bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terhutang bea meterai tersebut digunakan Saat terhutang Berdasarkan Pasal 5 Uandang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bahwa saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal :

Cara Pelunasan Bea Meterai

Saat Terhutang Bea Meterai

Saat terhutangnya Bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terhutang bea meterai tersebut digunakan Saat terhutang Berdasarkan Pasal 5 Uandang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bahwa saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal :

- Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan

- Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat

- dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

Cara Pelunasan Bea Meterai

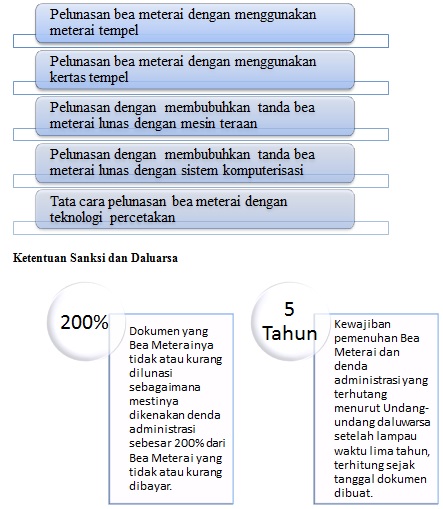

Pada praktiknya cara pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

Penutup

Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung atas dokumen. Salah satu cara pelunasan meterai dengan meterai tempel, meterai tempel tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu meterai dengan nominal Rp3.000,- dan dengan nominal Rp6.000,-. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Direktorat Jenderal Pajak melakukan hal ini dengan tujuan menghindari dan mencegah terjadinya pemalsuan. Meterai lama desain tahun 2009 tidak dapat ditukarkan dengan meterai desain 2014 yang baru, tetapi meterai yang lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

Referensi

Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung atas dokumen. Salah satu cara pelunasan meterai dengan meterai tempel, meterai tempel tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu meterai dengan nominal Rp3.000,- dan dengan nominal Rp6.000,-. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Direktorat Jenderal Pajak melakukan hal ini dengan tujuan menghindari dan mencegah terjadinya pemalsuan. Meterai lama desain tahun 2009 tidak dapat ditukarkan dengan meterai desain 2014 yang baru, tetapi meterai yang lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

Referensi

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai

- Direktorat Jenderal Pajak 18 Agustus 2014, http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Materai%20Baru.pdf